中国结黄永松:中国传统手工技艺的守望者

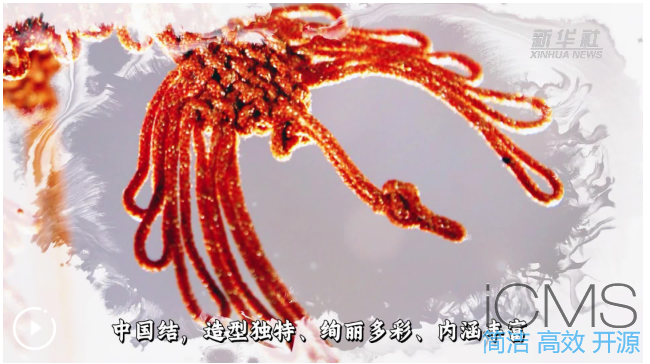

2024年3月4日,黄永松先生在宝岛台湾驾鹤西游,享年81岁。在很多人眼里,这是一个陌生的名字,但是在传统文化界和非遗爱好者的心里,他是一个声名遐迩的文化名人,有着“中国民艺之父”“中华传统文化的守望者”等一众名号。如果这一切还不够具象,说起中国文化的象征性物品之一的中国结,可以说家喻户晓,可是很少有人知道他是中国结的命名者。作为《汉声》杂志的创办者之一,黄永松先生与《汉声》团队五十年如一日深耕于传统文化,抢救和整理了无数濒临失传或者即将消失的传统手工艺。他的离去,让无数人泪目和感怀。

从民间走向世界的中国结

在多年保护和抢救民间文化的经历中,黄永松重新发现和复活了很多民间工艺,其中知名度和影响力最大的莫过于中国结。

北宋词人张先有词句:“心似双丝网,中有千千结。”用唯美柔情的句子写出了恋爱中女子的缱绻心理。自古以来,“结”这个字就与中国人的生活息息相关,并且被赋予各种情感。比如异姓兄弟之间感情好会结拜、结义;成为夫妻也可以说是结发、结伴等等。在一档“知名人物口述家国情怀,个人传奇折射时代风雨”的有声节目《口述中国》中,黄永松以“我的中国结”为题讲述了他和中国结的故事。

20世纪80年代初,《汉声》想出版一期以中国编结艺术为主题的杂志。实际上,这个选题并不是第一次被提及,而是早就萌生了想法之后搁置已久,原因就在于,当时黄永松认为中国的编结艺术比较零散,难以构成体系。后来,黄永松从一个喜欢收藏挂饰的朋友那里看到了各种各样的编结艺术作品,比如旗袍上的盘扣,荷包、玉佩上的挂饰等等,这些精美复杂的编结摇曳生姿,呈现出一派古典风格的飘逸之美。于是,编结艺术这个让黄永松曾经感到茫然的选题变得亲切起来,他决定走访民间,出一期编结艺术的杂志。

黄永松在口述节目中回忆,他开始走访民间的一些编结艺人,这些人多是老年妇人。一根绳子在她们手中上下翻飞,别人看得眼花缭乱时,一个漂亮的结已经打了出来。不过黄永松发现,记录这项技能并不是简单的事情,因为他们的记录方式是用相机拍摄,而拍摄时难免要因为光线、角度等问题让艺人的编结工作中断。“编结工作是需要一气呵成的,一旦停下来,她们反而会不知道接下来该怎么打结了。”黄永松说,所以这期杂志进展得缓慢而艰难。

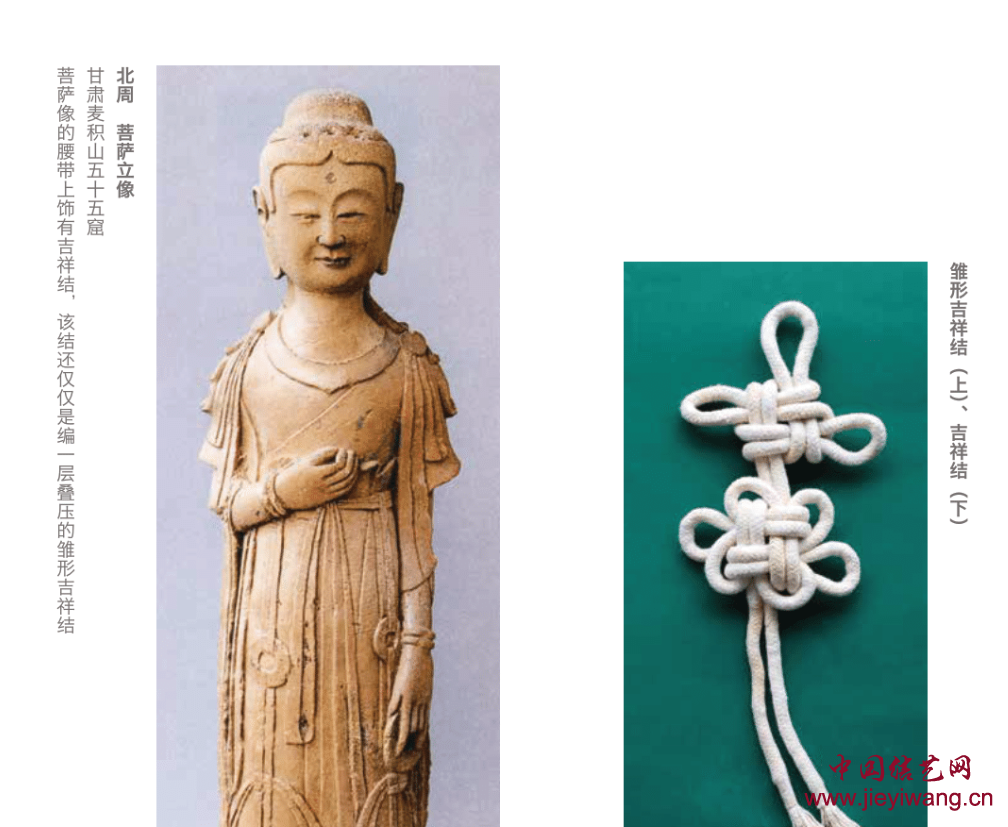

当时,民间其实有各种编结的技巧,也各有各的名字,比如双钱结、团结结、吉祥结等。黄永松作为这个项目的负责人,需要给各种编结艺术构思一个概括的名字。他觉得,给传统的民间艺术命名不能太复杂,要简洁大气,让老百姓容易记住。思来想去,黄永松将中国民间编结艺术命名为“中国结”。

实际上,这个名字起初还有一些反对的声音,作家林海音说,“中国结”不合文法,还是该叫“中国结艺”。黄永松坚持己见,认为民间的东西只要上口就好,上口就有人缘。事实和时间证明,黄永松的坚持是对的,这期杂志刊发之后,中国结一下子流行起来。

正是黄永松赋予了“中国结”新的生命,让中国编结艺术从不起眼的装饰变为中国传统文化的象征。

创始中国结,办刊扬汉声

调查田野,收揽民俗民风

文化收集,蓄藏乡情乡愁

中国红走遍世界,老物件焕发生机

身在宝岛,心怀大陆

民间文化守望者,旧时风物传播人

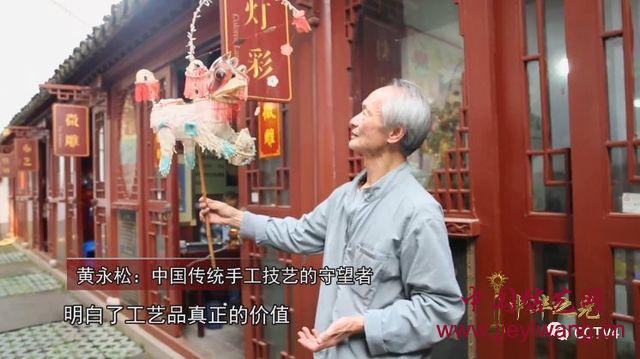

黄永松:中国传统手工技艺的守望者

视频播放地址:https://tv.cctv.com/2018/01/13/VIDEPpixQgv3sIBXW6Gy9zEm180113.shtml

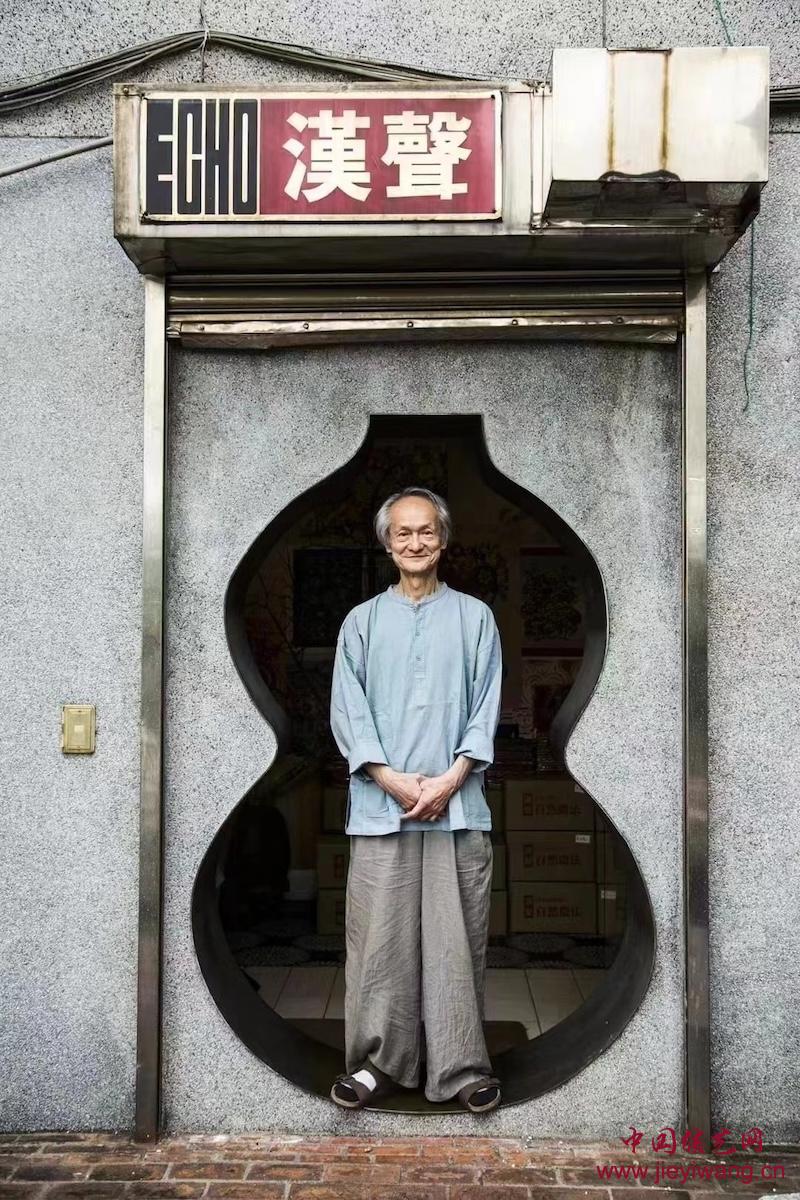

74岁,中国台湾人。台湾著名出版人,设计家,中国乡土文化遗产积极的抢救者。现任《汉声》杂志社总策划及艺术指导、财团法人;汉声文教基金会董事长;汉声数码股份有限公司总策划及艺术指导。

1943年,黄永松生于台湾省桃园县,1967年6月毕业于“国立艺专”(今“国立台湾艺术大学”)美术科。从70年代初开始,黄永松就致力于中华传统民俗文化的保护与传承工作,至今已有40余年。

黄永松是《汉声》杂志的创始人,《汉声》杂志是台湾地区报道中国传统民间文化的一系列主题书,自1971年成立起,一直采用田野实际调查兼图片、摄影并陈的手法,记录下中国偏远山村中蕴藏的许多丰富多彩的民俗文化。40多年来,《汉声》在黄永松的带领下一直致力抢救、保护和发扬中国民间传统文化,完成了大量民间文化的收集和整理,拯救数十种濒临失传的民间手工艺。

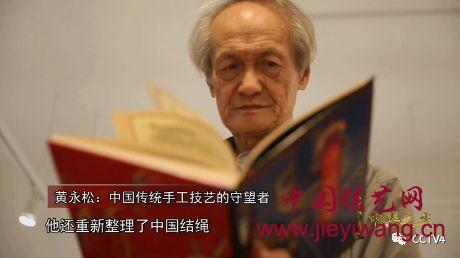

黄永松还是中国结创始人。近年来,“中国结”红遍了世界的每一个角落,也成为中国传统文化的一个象征。1980年,为整理中国传统古老结艺,黄永松向无数的老艺人学习编结法,从最常用的纽扣结、老床帐钩下的结饰,到故宫珍藏的玉如意挂的结饰。

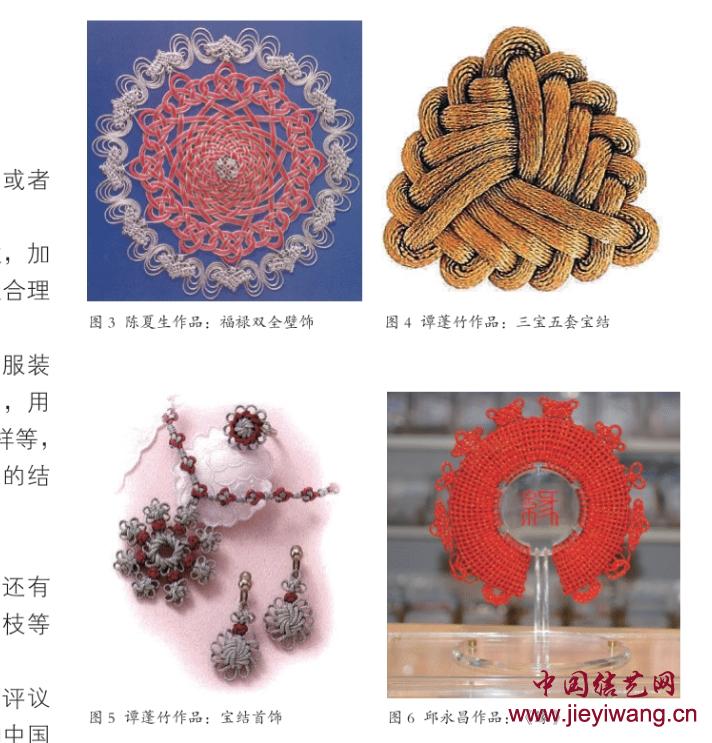

他发现中国流传的结艺众多,但非常零散,黄永松就和同事们对此进行程式化的整理,建立系统的理论,将中国编结艺术总结成11种基本结,14种变化结,并将其总结命名为“中国结”,并出版《中国结》系列丛书。从此“中国结”的名字由传遍全世界华人区。

提起这些黄永松总是很开心,他说,“这是民间技艺结合传统与发展最成功的例子。” 1981年,《汉声》出版了《中国结》专集,随后又有英文版、德文版面世。由于它富有民族韵味,又简单易学,深受人们的喜爱,从此“中国结”红遍了世界的每一个角落,也成为中国传统文化的一个象征。

当德文版的《中国结》出版时,黄永松前去介绍中国结。开始他还担忧,不知道在德国何处可以买到编结用的绳子,可他的德国朋友却说,德国大街小巷工艺美工店很多。黄永松感到欣慰,但同时也感到一种紧迫感与责任感,西方人比我们更重视手工艺。

制作土布系列《夹缬》专题时,黄永松前往浙江温州山村里,调查蓝印花布——夹缬。调查完毕时,染坊主人说要关闭染坊,不再生产夹缬,黄永松当机立断订购了一千条。此后,黄永松还在文章里呼吁《汉声》订户和朋友来认购夹缬。《夹缬》一书出版后,全世界纺织界的专家、学者亦纷纷去看这种失传千年的工艺。时至现在,当地的古老技艺夹缬制作仍呈欣欣向荣之势。

如今,70多岁的黄永松仍然没有停止自己的工作,他说:“我这‘文化大梦’做了40多年,还有梦未醒,仍然在工作岗位上乐此不疲。”

2006年5月22日出版的美国《时代》杂志,制作了“亚洲之最”专题报道,将《汉声》选为“行家的出版品”。同年6月10日,“中国民间文艺家协会”等单位在北京人民大会堂颁奖给黄永松“中国民间文化守望者”。