耿淑丽:泉州开元寺东西塔雕像上的宋代装饰结研究

泉州开元寺东西塔雕像上的宋代装饰结研究

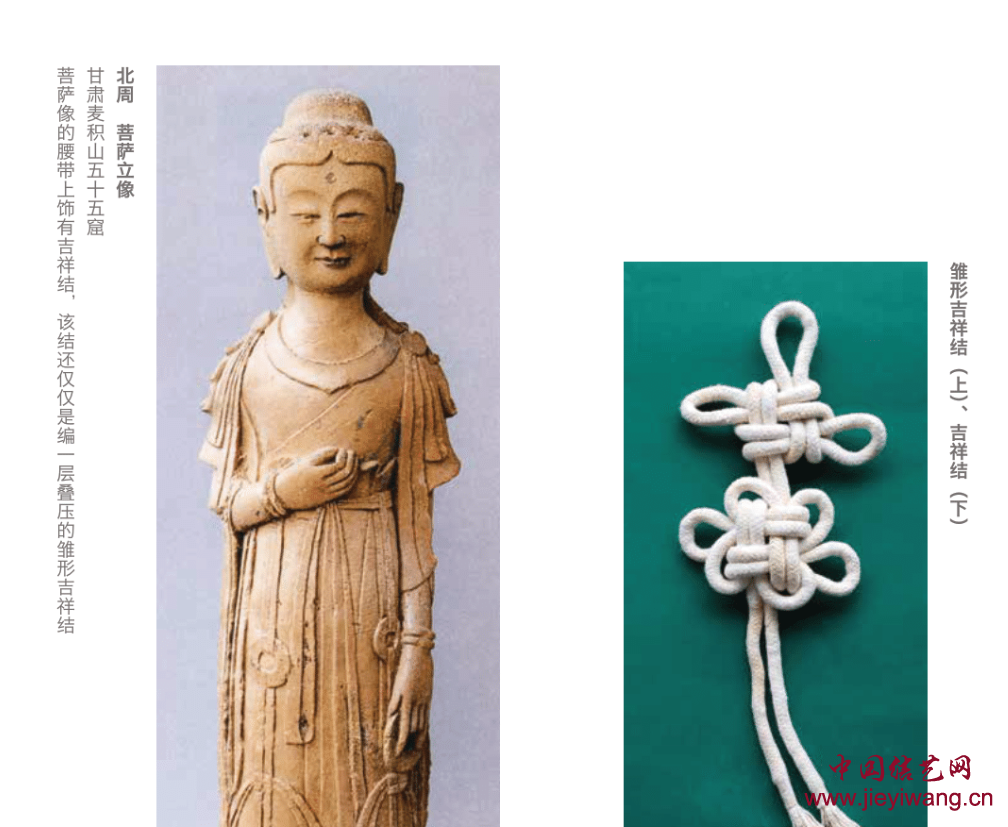

唐宋时期,中国结被大量用在器物和服饰上,在现存的壁画作品、绘画作品、器物上都有所体现。然而这些结的结形大部分结构不清晰,少数结构清晰的结饰显得十分珍贵,对研究中国结的历史具有很高价值。建于南宋的泉州开元寺东西塔身雕像上的结饰华丽、细腻、写实,为研究宋代结饰样式提供了珍贵史料,对现代编结方法也有重要启发。

关键词:开元寺东西塔;服饰结;装饰结;宋代中国结

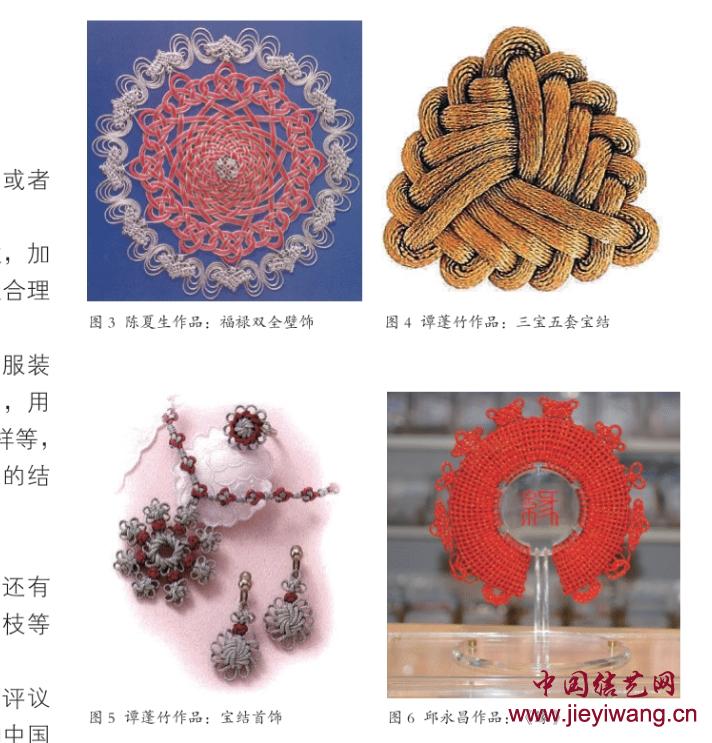

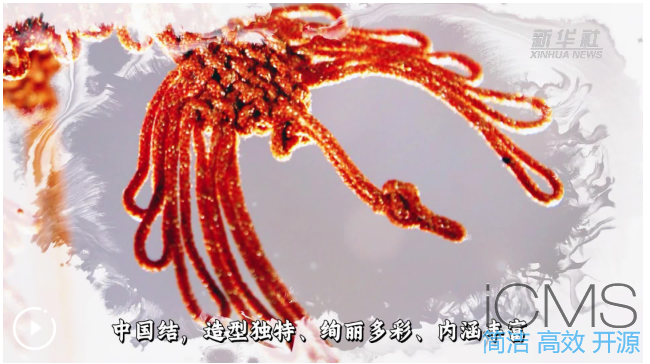

一、中国结的历史背景与发展

中国结起源于原始时期的打结记事,历朝历代都有不同的发展变化,历史上与之相关的名称有绶、缨、络子等,其作用与实用、装饰、标志、制度相关。唐宋时期是我国文化艺术发展的重要阶段,中国结被大量应用于器物和服饰上,在壁画、器物上都有所体现,如:法门寺出土的鎏金银香炉

唐代周昉的《挥扇仕女图》

唐代《宫乐图》

唐山西省太原市金蕂村七号墓室壁画

永泰公主墓壁画

宋代的《货郎图》

山西洪洞广胜寺水神庙壁画

这些文物上都能看到装饰结的影子,但大多数结形结构不清晰,难以了解具体编法,因此结构清晰的结饰显得尤为珍贵。

二、泉州开元寺东西塔的建造背景

2.1 佛教传入与塔的汉化

公元67年(东汉永平十年),印度的Stūpa(佛塔)随佛教传入中国。在中国传统思想文化、道德观念和社会习尚影响下,逐渐汉化,形成具有浓厚民族色彩的中国化佛教建筑。2.2 东西塔的建造历程

时期东塔(镇国塔)西塔(仁寿塔)备注唐代860年建九层木塔916年建七层木塔东塔咸通五年完成北宋1017-1027年增至十三层1114年赐名仁寿塔-南宋1154年木塔焚毁1186年重建木塔

1227年再遭火灾

1238-1250年改建石塔1154年木塔焚毁

1186年重建木塔

1227年再遭火灾

1228-1237年改建石塔东塔改建费时12年

西塔改建费时10年南宋时期,因江南经济繁荣,佛教大为活跃,建塔之风兴起。泉州作为重要港口城市,佛教发展到高峰。最终形成的两座五层石塔即今日所见开元寺镇国塔与仁寿塔,因位于开元寺东西两侧,俗称"东西二塔"。

三、塔身浮雕艺术特点

东西塔身上装饰有160块浮雕,雕刻在宽0.6-1.2米、高1.5-2.0米的花岗岩石板上。这些浮雕具有以下特点:东塔须弥座:

辉绿岩和花岗岩图雕54方

40幅佛教故事浮雕(每幅长1米,高0.34米)

内容:佛本生故事、佛本行故事、阿育王皈佛故事、佛教东传和比喻经故事

三踏阶两侧雕有释迦牟尼成道和花卉图案

西塔须弥座:

花岗岩和辉绿岩图雕56方

40幅图雕(每幅长1米,高0.32米)

内容:双狮争球,双龙戏珠和花卉飞禽

四踏阶侧有三角形构图的孔雀、花鸟、莲等图案

这些浮雕生动写实,构图灵活多变,体现了南宋时期泉州石刻艺术的高超水平,是佛教造型艺术与世俗生活交融的杰出代表。

四、塔身雕像上的装饰结分析

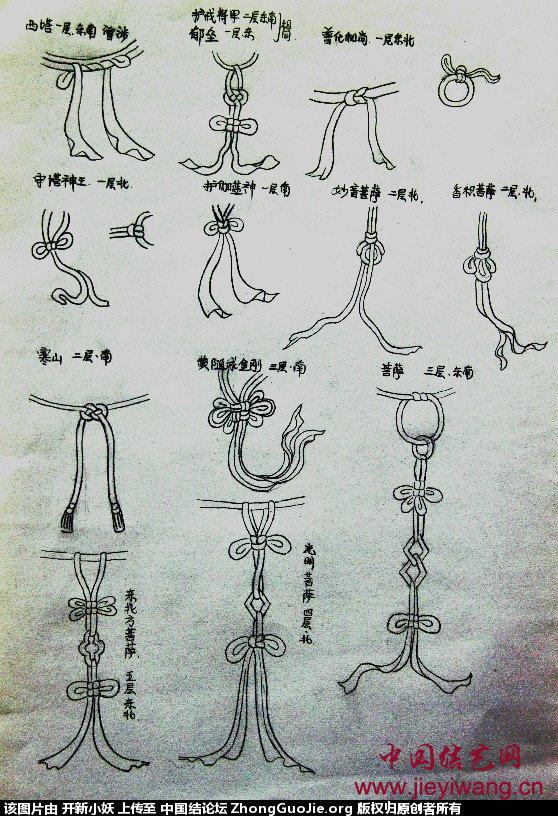

4.1 装饰结的分布与使用

在东西二塔雕像服饰上,共发现101处使用结饰,其中73处有明显装饰性:使用对象:

常见于:菩萨、金刚、力士、天王、将军

未见用于:尊者、禅师、僧、法师、罗汉、和尚、佛、居士

推测:南宋时期结常用于女性和将军身上

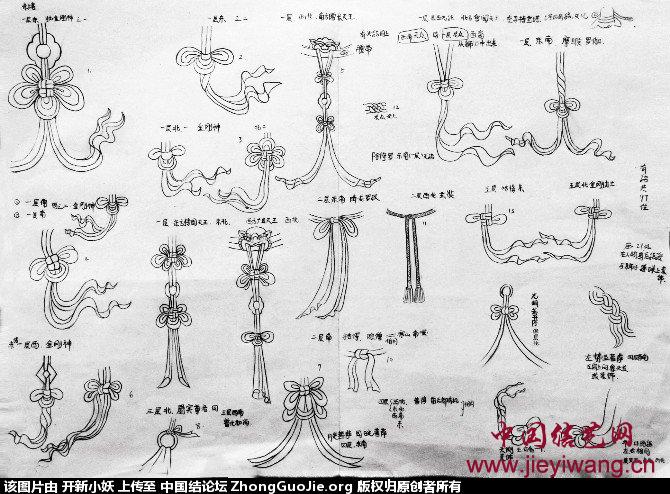

结型分类:

吉祥结(单层、多层,耳翼变化丰富)

平结(横、竖两种)

系物结

云雀结

绶带结(单耳、双耳、多耳)

十字结

双钱结

草浆结

4.2 装饰结的特点与工艺

组合方式:单独装饰

组合使用

配有玉佩或金佩(圆形、菱形、双菱形、方胜形、四瓣花形)

材质与形式:

带式(长短、宽窄不同)

绳式(绳头有流苏)

编结方法多样:有的上下各一条,有的编过程中加线

固定方式:

直接挂在腰带上

从武将腰带装饰的狮头口中吐出

4.3 对现代编结的启示

材质选择:现代常用绳式易散开(如单层吉祥结)

带式编结更稳固,无需定型胶,能更好表现材质飘逸感

历史价值:

证明组合结在宋代已出现(以往认为到清代才有)

展示宋代泉州地区中国结的发展水平

反映宋代泉州女性女红技艺

五、结论

泉州开元寺东西塔身上的装饰结如同一个宋代结艺宝库,不仅展示了宋代结的样式和使用情况,还证明了中国结在宋代泉州人生活中的重要地位。这些写实的石雕结饰为研究中国结发展史提供了珍贵实物资料,对现代编结技艺也有重要启发价值。参考文献

陈夏生.《中国结3》. 中国台湾:英文汉声出版有限公司王寒枫.《泉州东西塔》. 中国:福建人民出版社

白庚胜,于法鸣.《结艺技法》. 中国:中国劳动社会保障出版社

班昆.《中国传统图案大观(二)》. 中国:人民美术出版社

杨湘贤.《泉州东西塔雕刻》. 中国:文化艺术出版社

徐雯.《花结制作技法》. 中国:北京工艺美术出版社

沈从文.《中国古代服饰研究》. 中国:上海书店出版社